「2012年03月」の記事一覧

スポンサーリンク

お馬さん

鎧兜(主になる飾り)は本家のじいさん、ばあさんが買わはるやろし、わしらは何を贈ったげよ?

と思われているおじさん、おばさん方もいらっしゃるのでは?

馬なんかいかがです?

その昔、馬を所有する事は、現代に例えると自家用ジェット機を持つこと(持てること)くらいのステータスだったといいます。

山内一豊がお内儀のへそくりで馬を購った話。

豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だった頃、鼻高々で故郷中村にキンキラキンに飾り立てた馬に乗って帰ったという話。

馬を手にした喜びを表す逸話は枚挙に暇がありません。

また「はなむけ」という言葉がこの季節になるとよく使われますが、

餞

の字を充てます。

そう、餞別 の餞 ですが、

旅立ちに際し、馬の鼻を行く先に向けてやるのが、語源らしいです。

未来が真っ白な甥御さんに人生の方向を示してあげる、素敵な贈り物になるのでは。

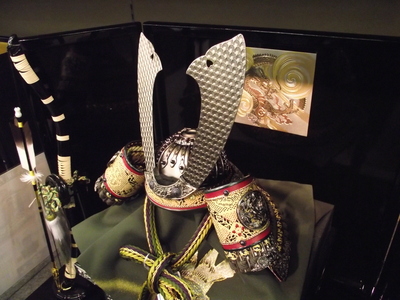

竹雀の兜

以前、僕自身の好きな兜として春日大社所蔵の竹虎雀の大鎧をご紹介しました。

春日大社の宝物殿に行けば、ガラス越しではありますが、すぐ間近に見ることが出来ます。

入館料がいくらだったか定かではありませんが、何百円の範囲だったと思います。

確か、昨年大掛かりな補修、クリーニングが施されたはずです。

源義経が奉納したという話もありますが、

時代的にはもう少し後、南北朝時代頃のものといわれています。

優れているのは金物の精緻さでしょう。

よーーーく目を凝らさないとわからないのですが、

吹き返し(耳の前の大きくぐわーっ、と曲がった部分)の向かって左には菊が、

右には藤がさりげなくあしらわれています。

菊は皇室、藤は藤原氏をあらわしますが、

その筋の方が奉納された、らしいです。

奉納することが目的で、誰も着装したことがない、とされています。

いわば、春日大社の神様のものといえましょう。

国宝に指定されていますし、今は国民みんなのものです。

またまた親バカですが、自分の息子にもこの竹雀の鎧を飾ってやりました。

妻の実家から贈ってもらいました。

どれにするかは僕に任せてもらいました。

もう少し大きくなれば、鹿見物がてら、春日大社に連れて行き、

本物を見せてやろうと思っています。

その時に「お前のんと一緒や」と教えてやるのを今から楽しみにしています。

愛着を持って大切にしてくれるかな。

春日大社の宝物殿に行けば、ガラス越しではありますが、すぐ間近に見ることが出来ます。

入館料がいくらだったか定かではありませんが、何百円の範囲だったと思います。

確か、昨年大掛かりな補修、クリーニングが施されたはずです。

源義経が奉納したという話もありますが、

時代的にはもう少し後、南北朝時代頃のものといわれています。

優れているのは金物の精緻さでしょう。

よーーーく目を凝らさないとわからないのですが、

吹き返し(耳の前の大きくぐわーっ、と曲がった部分)の向かって左には菊が、

右には藤がさりげなくあしらわれています。

菊は皇室、藤は藤原氏をあらわしますが、

その筋の方が奉納された、らしいです。

奉納することが目的で、誰も着装したことがない、とされています。

いわば、春日大社の神様のものといえましょう。

国宝に指定されていますし、今は国民みんなのものです。

またまた親バカですが、自分の息子にもこの竹雀の鎧を飾ってやりました。

妻の実家から贈ってもらいました。

どれにするかは僕に任せてもらいました。

もう少し大きくなれば、鹿見物がてら、春日大社に連れて行き、

本物を見せてやろうと思っています。

その時に「お前のんと一緒や」と教えてやるのを今から楽しみにしています。

愛着を持って大切にしてくれるかな。

おどおし!威し!縅し。

まあ鎧のパーツの名称は何かに引っ掛けたり、縁起を担いだり、ちょっと洒落っ気の効いたものが多いと以前述べました。

まっちゃまちの人形店で店員が

「この鎧は〇〇色オドシで・・・・」などと説明していたのを耳にされた方もいらっしゃるかと思います。

店員は専門的な用語を連発しますから、

(それでは初めてご覧になられた方には説明になっていないのですが)、

知らないことは「わかっているフリ」をされる必要はありません。

紐を通して板を綴じ合わせることを「縅(おどし)」と呼んでいます。

これは、

緒(お 紐のこと)を通す → 緒通し(おどおし) → おどし と

相手を威嚇する 「威し」 をかけて、「縅(おどし)」となりました。

紐は糸のものだからでしょうか、一般に 糸偏をつけることが多いようです。

板(正確には「小札板 こざねいた」 この言葉についてはまた後日)の色との組合せで、

画像の鎧でしたら「金小札朱赤糸縅(きんこざねしゅあかいとおどし)」とよぶわけです。

「勝って兜の緒を締めよ」 の格言があります。

兜の緒はそのまんま「締め緒(しめお)」というのですが、

洒落っ気を込めて「忍緒」の字を充てます。

武者にとって耐え難きを忍ぶことは美徳だったのでしょう。

「しのびお」は業界で使われてはいますが、正確ではありません。

「忍緒」に使われる組紐のことを「源氏組紐(げんじくみひも)」といいますが、

これの語源は嘘みたいにいい加減です。

源氏は平家に勝った

↓

強いのは源氏

↓

この組紐は丈夫で強い

↓

だから源氏組紐

セールストークだったのでしょうか?

まっちゃまちの人形店で店員が

「この鎧は〇〇色オドシで・・・・」などと説明していたのを耳にされた方もいらっしゃるかと思います。

店員は専門的な用語を連発しますから、

(それでは初めてご覧になられた方には説明になっていないのですが)、

知らないことは「わかっているフリ」をされる必要はありません。

紐を通して板を綴じ合わせることを「縅(おどし)」と呼んでいます。

これは、

緒(お 紐のこと)を通す → 緒通し(おどおし) → おどし と

相手を威嚇する 「威し」 をかけて、「縅(おどし)」となりました。

紐は糸のものだからでしょうか、一般に 糸偏をつけることが多いようです。

板(正確には「小札板 こざねいた」 この言葉についてはまた後日)の色との組合せで、

画像の鎧でしたら「金小札朱赤糸縅(きんこざねしゅあかいとおどし)」とよぶわけです。

「勝って兜の緒を締めよ」 の格言があります。

兜の緒はそのまんま「締め緒(しめお)」というのですが、

洒落っ気を込めて「忍緒」の字を充てます。

武者にとって耐え難きを忍ぶことは美徳だったのでしょう。

「しのびお」は業界で使われてはいますが、正確ではありません。

「忍緒」に使われる組紐のことを「源氏組紐(げんじくみひも)」といいますが、

これの語源は嘘みたいにいい加減です。

源氏は平家に勝った

↓

強いのは源氏

↓

この組紐は丈夫で強い

↓

だから源氏組紐

セールストークだったのでしょうか?

まだ見たらあかん、あかんて!

youtubeに「鎧の飾り方」の動画をアップしてみました。

まだ動画の加工もなにもせず、試験的にアップしています。

お客様にお見せできるシロモノではありません。

それでも、どうしても見てみたい方は、、、、仕方ないですね、どうぞ。

まだ動画の加工もなにもせず、試験的にアップしています。

お客様にお見せできるシロモノではありません。

それでも、どうしても見てみたい方は、、、、仕方ないですね、どうぞ。

屏風のお話

おひなさん、鎧や兜、お節句のお飾りの後ろにはたいてい屏風を飾ります。

皆さんは屏風の前に座った、あるいは立たれたことって何回あるでしょう?

数えるほどしかないはずです。しかもそれは「ハレ」の姿。

さてまた2枚の画像をご覧頂きます。

大きな違いがあります。

実はどちらも京都の「北村松月堂」さんの遠山柄の砂子の屏風です。

白茶っぽい鳥の子紙に箔の小さいかけらを振りまいて柄にするという非常に手間のかかる高級屏風です。

寸法以外にどこが違うのか?

まるでピノキオのようなおひなさんが飾られていますが、こちらには朱色の「縁(へり)」があるのに対し、

鎧飾りの屏風には縁がありません。

おひなさんのはお公家さんを象っています。故に雅に屏風にも装飾が入ります。

鎧兜はいわば武家のものです。質実剛健といいますか、要らぬ装飾は排してシンプルなものが望ましいといいます。

先述の北村松月堂 店主 北村法久師曰く

「公家はへり付き、武家はへり無し」

これだけで全体の表情はコロッと変ります。

お飾りの脇役かもしれませんが、屏風って大事なんですよ。

皆さんは屏風の前に座った、あるいは立たれたことって何回あるでしょう?

数えるほどしかないはずです。しかもそれは「ハレ」の姿。

さてまた2枚の画像をご覧頂きます。

大きな違いがあります。

実はどちらも京都の「北村松月堂」さんの遠山柄の砂子の屏風です。

白茶っぽい鳥の子紙に箔の小さいかけらを振りまいて柄にするという非常に手間のかかる高級屏風です。

寸法以外にどこが違うのか?

まるでピノキオのようなおひなさんが飾られていますが、こちらには朱色の「縁(へり)」があるのに対し、

鎧飾りの屏風には縁がありません。

おひなさんのはお公家さんを象っています。故に雅に屏風にも装飾が入ります。

鎧兜はいわば武家のものです。質実剛健といいますか、要らぬ装飾は排してシンプルなものが望ましいといいます。

先述の北村松月堂 店主 北村法久師曰く

「公家はへり付き、武家はへり無し」

これだけで全体の表情はコロッと変ります。

お飾りの脇役かもしれませんが、屏風って大事なんですよ。

どうやって取り付けよ・・・。

いざ松屋町に鯉のぼりを買いに来ました。

いろんな鯉のぼりが並んでいます。

セットでいいのを見つけた!

安かった!

持って帰ったけど、ウチのベランダには付いていた金具では取り付けられない!!

どうしよう?

そんな方が相談にみえられました。

当店では鯉のぼりの柄、素材、機能をご説明したうえで鯉を選んで頂きます。

それだけではなく、おウチのベランダの形態や、どんなところに立てたいと思っておられるのかをお聞きし、最適な金具、あるいはポールに至るまでご提案し、お買い求め頂いております。

ベランダでの取り付け金具は代表的なものだけでも以下の通り。

鉄格子のあるベランダならこれでOKです。一番安くつきます。

但し角度は変えられません。

最近の集合住宅では「塀」になっているところが多いのではないでしょうか。

塀に挟み込むタイプ。

しっかり締め付けておかないと横揺れには弱そう。

角度は変えられません。

角度を可変できるこんなタイプも。

この二つならどこにでも置けます。

画像では水をいれて重しにするタンクが写っていますが、

ご家庭ではコンクリートブロック、そうホームセンターなんかで200円くらいで売ってるやつ、

を代用されてもいいでしょう。

重しの目安は約20kg。

天明館では設置環境に合わせ、必要なものだけお買い求め頂くことができます。

いらない金具まで買う必要はありません。

また矢車は消耗品とお考え下さい。よくもって5年くらいでしょうか。

単品での販売も致します。

お問合せは

TEL06-6761-3877 専務 丹生(にう)まで。

いろんな鯉のぼりが並んでいます。

セットでいいのを見つけた!

安かった!

持って帰ったけど、ウチのベランダには付いていた金具では取り付けられない!!

どうしよう?

そんな方が相談にみえられました。

当店では鯉のぼりの柄、素材、機能をご説明したうえで鯉を選んで頂きます。

それだけではなく、おウチのベランダの形態や、どんなところに立てたいと思っておられるのかをお聞きし、最適な金具、あるいはポールに至るまでご提案し、お買い求め頂いております。

ベランダでの取り付け金具は代表的なものだけでも以下の通り。

鉄格子のあるベランダならこれでOKです。一番安くつきます。

但し角度は変えられません。

最近の集合住宅では「塀」になっているところが多いのではないでしょうか。

塀に挟み込むタイプ。

しっかり締め付けておかないと横揺れには弱そう。

角度は変えられません。

角度を可変できるこんなタイプも。

この二つならどこにでも置けます。

画像では水をいれて重しにするタンクが写っていますが、

ご家庭ではコンクリートブロック、そうホームセンターなんかで200円くらいで売ってるやつ、

を代用されてもいいでしょう。

重しの目安は約20kg。

天明館では設置環境に合わせ、必要なものだけお買い求め頂くことができます。

いらない金具まで買う必要はありません。

また矢車は消耗品とお考え下さい。よくもって5年くらいでしょうか。

単品での販売も致します。

お問合せは

TEL06-6761-3877 専務 丹生(にう)まで。

オリンピックの一番は?

3枚の画像を並べました。

さて、あなたはどの色がお好き?

昔から多いのは上のような金色の兜

もう15年は経ちますか、ブロンズ色といわれている兜

こんな「白銀」とよびたくなるような色まで。

店頭ではブロンズ色や銀色のものはお客様の目を引くようです。

「渋くていい」と評価頂いています。

でもおウチでスポットライトをあててご覧になることはないでしょうし、

「モッサリしてしまわないかな」と思うのは杞憂でしょうか。

オリンピックでも 金、銀、銅ですしね。

ありきたりのようでも金色の兜がいいことないかな、というのは僕の考え。

さて、あなたはどの色がお好き?

昔から多いのは上のような金色の兜

もう15年は経ちますか、ブロンズ色といわれている兜

こんな「白銀」とよびたくなるような色まで。

店頭ではブロンズ色や銀色のものはお客様の目を引くようです。

「渋くていい」と評価頂いています。

でもおウチでスポットライトをあててご覧になることはないでしょうし、

「モッサリしてしまわないかな」と思うのは杞憂でしょうか。

オリンピックでも 金、銀、銅ですしね。

ありきたりのようでも金色の兜がいいことないかな、というのは僕の考え。

三段飾り

来店されたお客様で、当店の奥の方にある三段飾りをご覧になると

「こんなん初めて見た」

「わっ、デカ!」

という反応を示されます。

ひな人形ではお供え物として三方は脈々と残っていますが、

五月の飾りではだんだん少なくなってきています。

三方飾りが減ってきてはいるものの、端午のお祝いには

菖蒲を活けたり、ちまきや柏餅を食べたりする風習、習慣はまだ健在です。

ここでちまきや柏餅の由来については割愛いたしますが(和菓子屋さんの方が詳しい)、その上の段に飾るのは、太鼓、軍扇、陣笠です。

この三品に共通するのはいずれも「人を動かす、差配する」道具であることです。

誤解を恐れず申し上げますと、

男の子の誕生に際して込められる願いは健全な育成と立身出世の二つでしょう。

意味が忘れられると形骸化し、やがてそのモノ自体も忘れ去られてしまう。

どうぞ面倒がられず、飾ってあげてください。

太鼓だけを脇に飾られる方もいらっしゃいますよ。

過去に、泉州から見えられたお客様で、太鼓の胴部分に初節句を迎える甥御さんのお名前をいれて贈られた方がいらっしゃいました。

曰く「飾りにもなるし、実際バチでたたいて遊ばすねん」。

鯉のぼりも変ったねえ。

全国各地で鯉のぼりは生産されています。

北関東のいわゆる「坂東鯉」

愛知県でも盛んですし、四国の瀬戸内沿岸、岡山県でも。

忘れてはならないのが兵庫県の東条町、今の加東市です。

大阪松屋町の僕たちからすれば、地場の品物という親しみがあります。

どの地域でももともとは農家の冬の副業から始まったようです。

生産量は非常に少ないのですが、大阪堺市の木綿の鯉を作っているところも有名ですね。

一昔前までは鯉の素材はナイロンが主流でした。

安価で軽くよく泳ぐ。

その反面紫外線による繊維の劣化(日焼け、黄変、硬化)が早いというマイナス面もあります。

雨に濡れたからと、濡れたまま取り入れてそれこそ団子のように丸めたまま放置すると、色落ち、色移りもよく見られました。

飾った状態で濡れてしまったら、いっその事、そのまま掲げておいて、晴れて乾くのを待つ方が得策かも知れません。

二十数年前から、ポリエステル製のものが普及しだしました。

ナイロンの弱点をほぼ解消し、色落ちも殆どありません。

繊維自体が柔らかく、風合いも高級感があります。

ツヤのあるサテン織やさらにはちりめん風のジャガード織のものもあります。

ちりめん風で地模様のあるものまで出てきています。

鯉のぼりはだんだん高級感を増してきました。

うろこの金も昔は真鍮粉の刷り込みで、数年すると茶色に変色しましたが、

最近では蒸着加工(ラミネート加工 歯磨き粉のチューブなどに使われている技法)されており、

変色もすくなく、輝きも豪華です。

但し、ドライクリーニングに出すと、きれいに金がなくなってしまいます。ご注意を。

更に汚れにくくする為撥水加工が施されているものも増えています。

勘違いされる方も多いのですが、撥水加工だから、と出しっぱなしにはなさらないで。

前回も述べましたが、所詮外に飾るものです。

繊維の劣化を完全に防ぐと保証するものではありません。

数年間飾る間、できるだけきれいな状態を保つ為、

シミ汚れを少しでも防ぐための処置、とお考え頂いた方がよいでしょう。

お片づけの際、ホコリは払う必要がありますが、むしろ洗濯されない方がいでしょう。

基本的に薬品を繊維に含浸させているわけですから、

洗濯することで効果が薄れてしまいます。

一番安くつくのは撥水加工されていない鯉に、数年に一度防水スプレーを

散布することかも知れません。

洗濯での注意点をもう一つ。

どの鯉のぼりでも洗濯機はご使用にならないで。

ねじれによる傷み、口輪の変形の恐れがあります。

「あんなことしてる、こんなこともしてる」商品はやはり高価になってきます。

機能面では今述べたことをご参考にして頂ければ幸いです。

デザインについては、これはもうお客様が気に入られたのが一番!

北関東のいわゆる「坂東鯉」

愛知県でも盛んですし、四国の瀬戸内沿岸、岡山県でも。

忘れてはならないのが兵庫県の東条町、今の加東市です。

大阪松屋町の僕たちからすれば、地場の品物という親しみがあります。

どの地域でももともとは農家の冬の副業から始まったようです。

生産量は非常に少ないのですが、大阪堺市の木綿の鯉を作っているところも有名ですね。

一昔前までは鯉の素材はナイロンが主流でした。

安価で軽くよく泳ぐ。

その反面紫外線による繊維の劣化(日焼け、黄変、硬化)が早いというマイナス面もあります。

雨に濡れたからと、濡れたまま取り入れてそれこそ団子のように丸めたまま放置すると、色落ち、色移りもよく見られました。

飾った状態で濡れてしまったら、いっその事、そのまま掲げておいて、晴れて乾くのを待つ方が得策かも知れません。

二十数年前から、ポリエステル製のものが普及しだしました。

ナイロンの弱点をほぼ解消し、色落ちも殆どありません。

繊維自体が柔らかく、風合いも高級感があります。

ツヤのあるサテン織やさらにはちりめん風のジャガード織のものもあります。

ちりめん風で地模様のあるものまで出てきています。

鯉のぼりはだんだん高級感を増してきました。

うろこの金も昔は真鍮粉の刷り込みで、数年すると茶色に変色しましたが、

最近では蒸着加工(ラミネート加工 歯磨き粉のチューブなどに使われている技法)されており、

変色もすくなく、輝きも豪華です。

但し、ドライクリーニングに出すと、きれいに金がなくなってしまいます。ご注意を。

更に汚れにくくする為撥水加工が施されているものも増えています。

勘違いされる方も多いのですが、撥水加工だから、と出しっぱなしにはなさらないで。

前回も述べましたが、所詮外に飾るものです。

繊維の劣化を完全に防ぐと保証するものではありません。

数年間飾る間、できるだけきれいな状態を保つ為、

シミ汚れを少しでも防ぐための処置、とお考え頂いた方がよいでしょう。

お片づけの際、ホコリは払う必要がありますが、むしろ洗濯されない方がいでしょう。

基本的に薬品を繊維に含浸させているわけですから、

洗濯することで効果が薄れてしまいます。

一番安くつくのは撥水加工されていない鯉に、数年に一度防水スプレーを

散布することかも知れません。

洗濯での注意点をもう一つ。

どの鯉のぼりでも洗濯機はご使用にならないで。

ねじれによる傷み、口輪の変形の恐れがあります。

「あんなことしてる、こんなこともしてる」商品はやはり高価になってきます。

機能面では今述べたことをご参考にして頂ければ幸いです。

デザインについては、これはもうお客様が気に入られたのが一番!

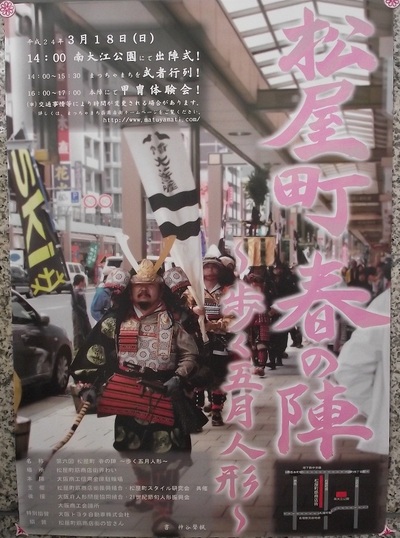

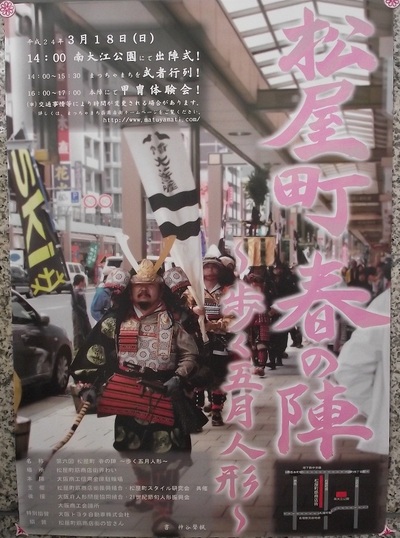

松屋町春の陣

いよいよ明日 3月18日 日曜日

松屋町春の陣 ~歩く五月人形~が開催されます。

今年は総勢五十数名の甲冑に身を包んだ武者たちが集結し、松屋町筋を練り歩きます。

気分はさながら600年前にタイムスリップ!!

ヨロイをお持ちの方は大人でも子供でも飛び入りでご参加いただけます。

お持ちでない方でも松屋町に来れば売ってます!!

そこで当店では松屋町春の陣協賛セールとしまして

この着用兜セットを明日1日限り、78800円で販売いたします。

カブトをもって松屋町に集合!!

松屋町春の陣 ~歩く五月人形~が開催されます。

今年は総勢五十数名の甲冑に身を包んだ武者たちが集結し、松屋町筋を練り歩きます。

気分はさながら600年前にタイムスリップ!!

ヨロイをお持ちの方は大人でも子供でも飛び入りでご参加いただけます。

お持ちでない方でも松屋町に来れば売ってます!!

そこで当店では松屋町春の陣協賛セールとしまして

この着用兜セットを明日1日限り、78800円で販売いたします。

カブトをもって松屋町に集合!!

鯉のぼり 少し愛して、長ーく愛して。

鯉のぼりのお手入れの仕方、というより

いかにきれいな状態で長持ちさせるか、を考えたいと思います。

鯉のぼりは毎日飾らないで下さい。

お子さんの初節句を迎えて、気合を入れて毎日出したり、片付けたり、

結構大変な作業ですよ。

お叱りを受けそうですが、作業に疲れてしまって、

お子さんが物心付いて「鯉のぼり、鯉のぼりだしてー!」とせがむようになった頃、

「えーーっ?めんどくさーー!」となってしまわないように。

季節になると、朝も夜も、あるいは雨の中でも出しっ放しの鯉のぼりを見かけることがあります。

寒暖の差で露が付くこともありますし、どの繊維でもぬれっぱなしでは劣化が早くなります。

おうちを留守にされる時も片付けておいた方がいいでしょう。

結わえた紐が緩んで飛んでいってしまうかも。

むしろ、「今日は天気もいいし、みんなウチにいてるし、鯉のぼり飾ろうか」

ぐらいの方が気が楽です。

お子さんの節目、お節句の考え方からすれば、最低七歳のお節句までは飾ってあげてほしいもの。

七五三の節目、歌でも この子の七つのお祝いに・・・。とあるように、

七歳を無事通過できれば後は何とか健康に育ってゆくだろう、という考え方に基づきます。

余談ですが、竹は中身が空洞でも節があるからこそ強く真っ直ぐに育ちます。

故に、五月人形での屏風などに柄として使われています。

その時に、鯉が薄汚れて、くたびれてしまっていてはボクがかわいそうです。

多少の劣化があるのは仕方ありませんが、少しでもきれいな状態の鯉のぼりを掲げてあげて欲しいと思います。

素材、加工技術、その他注意点は次回に触れたいと思います。

いかにきれいな状態で長持ちさせるか、を考えたいと思います。

鯉のぼりは毎日飾らないで下さい。

お子さんの初節句を迎えて、気合を入れて毎日出したり、片付けたり、

結構大変な作業ですよ。

お叱りを受けそうですが、作業に疲れてしまって、

お子さんが物心付いて「鯉のぼり、鯉のぼりだしてー!」とせがむようになった頃、

「えーーっ?めんどくさーー!」となってしまわないように。

季節になると、朝も夜も、あるいは雨の中でも出しっ放しの鯉のぼりを見かけることがあります。

寒暖の差で露が付くこともありますし、どの繊維でもぬれっぱなしでは劣化が早くなります。

おうちを留守にされる時も片付けておいた方がいいでしょう。

結わえた紐が緩んで飛んでいってしまうかも。

むしろ、「今日は天気もいいし、みんなウチにいてるし、鯉のぼり飾ろうか」

ぐらいの方が気が楽です。

お子さんの節目、お節句の考え方からすれば、最低七歳のお節句までは飾ってあげてほしいもの。

七五三の節目、歌でも この子の七つのお祝いに・・・。とあるように、

七歳を無事通過できれば後は何とか健康に育ってゆくだろう、という考え方に基づきます。

余談ですが、竹は中身が空洞でも節があるからこそ強く真っ直ぐに育ちます。

故に、五月人形での屏風などに柄として使われています。

その時に、鯉が薄汚れて、くたびれてしまっていてはボクがかわいそうです。

多少の劣化があるのは仕方ありませんが、少しでもきれいな状態の鯉のぼりを掲げてあげて欲しいと思います。

素材、加工技術、その他注意点は次回に触れたいと思います。

鯉のぼりの楽しみ方

実は僕自身は写真を撮るのが(撮られるのも)苦手で、自分の記念写真、スナップの類はあまり多くありません。

そのくせ、娘や息子の写真、データは整理し切れていないくらいたくさんあります。

皆さんのご家庭でもそんなことはありませんか?

子供の折々の姿は映像に残しておきたいものです。

そこで、端午の節句を迎えるにあたり、こんな構図はいかがでしょう。

親バカ全開ですが、モデルはウチの息子です。

彼の承諾を得ていない為、目は伏せさせて頂いております。

まだ新品の状態であれば、そんなに気持ち悪くもないでしょう。

次回は鯉のぼりのメンテナンス等について触れたいと思います。

少し短くなりましたが今日はこのへんで。

そのくせ、娘や息子の写真、データは整理し切れていないくらいたくさんあります。

皆さんのご家庭でもそんなことはありませんか?

子供の折々の姿は映像に残しておきたいものです。

そこで、端午の節句を迎えるにあたり、こんな構図はいかがでしょう。

親バカ全開ですが、モデルはウチの息子です。

彼の承諾を得ていない為、目は伏せさせて頂いております。

まだ新品の状態であれば、そんなに気持ち悪くもないでしょう。

次回は鯉のぼりのメンテナンス等について触れたいと思います。

少し短くなりましたが今日はこのへんで。

家紋とお節句

これは当店で使用している「紋帳(もんちょう)」です。

僕が物心付いた頃から既に店で使っていました。

おそらく半世紀は経っていると思います。

年季入っとんなー!

少し前までは鎧や兜の飾りには当然のように提灯を飾りました。

ない方が「すっきりする」

「なくてもサマになってる」

「予算の関係で省略したい」

ここでもシンプルさを求められる方が多いようです。

店頭の飾りには、「家紋」をいれず白無地のままで展示することが多いのですが、

おうちでお節句の飾りとしては「無紋」は縁起がよろしくないとされています。

「うち、紋なんかないわー」とおっしゃるお客様もたまにいらっしゃいますが、

そんな場合は「五三の桐」が仮に使われることが多いようです。

これは、お節句に限らず、和装関係一般の慣例のようです。

なぜなのでしょう?また調べておきます。

前回掲載した鎧飾りの画像の右下に将棋の駒の形をした立札(まねき といいます)が写っています。

ここにはお子さんのお名前、生年月日を記入します。

当店では筆耕に出して、納品します。

これは無地で納めることも多いですよ。

親御さんやお爺様方が書いてあげる、素敵なことだと思います。

くどいようですが、どなたの厄を替わりに背負っているか、

どなたのものか、を示すものといえます。

堂々と所有権を主張しましょう。

ついでですが、一般に誰が作ったものかを示す 作者のまねきとお子さんのまねきの二枚あった場合、

向かって右にお子さんのまねきを、左に作者のまねきを置いてあげてください。

我々は向かって右を上座と捉えます。

古来の天皇さんの並び位置に由来する「左優位」に基づくのでしょう。

話がそれました。

僕なんか頭が古いですから、折角の「跡継ぎ」が誕生したのだから、

どこかに家紋を入れておいてやりたい、と思うのですが。

そこで、こんな商品を提案します。

脇役ですが、ご好評を頂いています。

紋入り、紋なし両方ともオルゴールが付いていて「鯉のぼり」が流れます。

「ボクとこの家紋なにー?」と聞かれて、

「〇〇ーっ!」と即座に答えられるお子さんって、別にかっこよくはないかな?

でも何気ない、節句飾りにあった家紋を子供の頃から何気なく覚えていく、

こんなところから常識は身に付いていくのかも知れません。

将来、家紋の見本が必要になる時、例えば結婚式で和装する時、など

ひょっとしたら役に立つかも知れませんよ。

お問合せ 06-6761-3877

専務 丹生 (にう)まで。

どんなヨロイがいいのかなあ? その4

下の画像をご覧下さい。

ヨロイと聞くと

「飾るの難しそう」

「片付けるの大変そう」

とお思いの方も多いでしょう。

この鎧を飾る台の幅(間口)は60cm、奥行きは40cm。

実は兜を飾ることを目的とした寸法の台なのです。

大きいですか?

鎧飾り(兜飾り)は実は非常に効率よく出来ていて、

鍬形は兜から取り外し、大半が下の黒い箱(唐櫃 からびつといいます)の中に

収まります。

片付けたときは

鎧の入った唐櫃を入れるダンボール箱、

弓と太刀も一つの箱に、

台の箱、

屏風の箱、主にこの4つのはこに片付きます。

案外コンパクトなものですよ。

ヨロイと聞くと

「飾るの難しそう」

「片付けるの大変そう」

とお思いの方も多いでしょう。

この鎧を飾る台の幅(間口)は60cm、奥行きは40cm。

実は兜を飾ることを目的とした寸法の台なのです。

大きいですか?

鎧飾り(兜飾り)は実は非常に効率よく出来ていて、

鍬形は兜から取り外し、大半が下の黒い箱(唐櫃 からびつといいます)の中に

収まります。

片付けたときは

鎧の入った唐櫃を入れるダンボール箱、

弓と太刀も一つの箱に、

台の箱、

屏風の箱、主にこの4つのはこに片付きます。

案外コンパクトなものですよ。

がんばろう日本!

一年前の今日、わが国は戦後最大といわれる自然災害に直面しました。

更に原発の被害も加わり、復興どころか、復旧すらままならないところも。

そんな最中でさえ、我が同胞は冷静に行動し、その粛然とした姿が海外でも賞賛されたのは

皆さんもよくご存知のところです。

但し、その国民性にあまえた政治の無作為は批判されてしかるべきです。

僕たちには何が出来るのか。

この業界の、特に鯉のぼりのメーカーさんによる「日本鯉のぼり協会」が

こんな吹流を企画し販売店に協力を呼びかけており、ここでご紹介したいと思います。

昨年来、やたら「絆」や「がんばろう」という言葉を見たり聞いたりします。

もちろん大切なことばであり、批判しているのではありませんが、

「使っている」ことで「何かをした」という自己満足に陥ってしまうことは避けたいものです。

レトリックが一人歩きするとろくなことがありません。

災害地に入ってボランティア活動をしたことで自分の仕事は果たしたと勘違いしている政治家のように。

彼らの仕事は他にあるはずです。

尚、この吹流しの売上額の10%を義捐金として使わせて頂くことになっています。

お問合せ 06-6761-3877

専務 丹生 (にう)まで。

更に原発の被害も加わり、復興どころか、復旧すらままならないところも。

そんな最中でさえ、我が同胞は冷静に行動し、その粛然とした姿が海外でも賞賛されたのは

皆さんもよくご存知のところです。

但し、その国民性にあまえた政治の無作為は批判されてしかるべきです。

僕たちには何が出来るのか。

この業界の、特に鯉のぼりのメーカーさんによる「日本鯉のぼり協会」が

こんな吹流を企画し販売店に協力を呼びかけており、ここでご紹介したいと思います。

昨年来、やたら「絆」や「がんばろう」という言葉を見たり聞いたりします。

もちろん大切なことばであり、批判しているのではありませんが、

「使っている」ことで「何かをした」という自己満足に陥ってしまうことは避けたいものです。

レトリックが一人歩きするとろくなことがありません。

災害地に入ってボランティア活動をしたことで自分の仕事は果たしたと勘違いしている政治家のように。

彼らの仕事は他にあるはずです。

尚、この吹流しの売上額の10%を義捐金として使わせて頂くことになっています。

お問合せ 06-6761-3877

専務 丹生 (にう)まで。

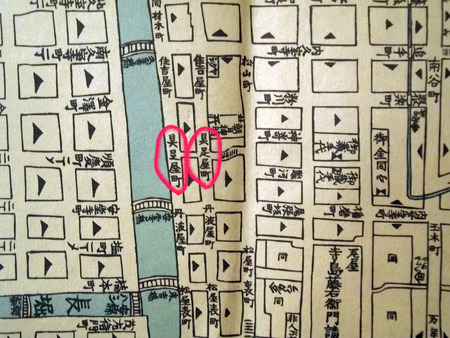

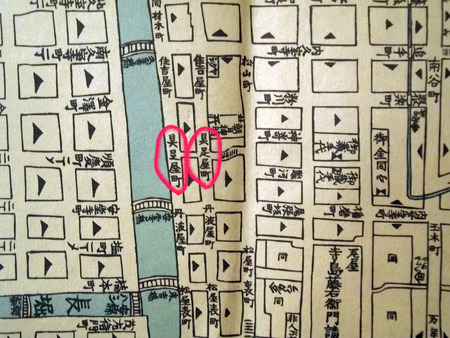

ごめんなさい、訂正です。具足屋町

昨日は記憶だけを頼りにいい加減なことを書いてしまいました。

具足町でなく、具足屋町でした。

ついで、といっては何ですが、地図の現物(写し)もご覧にいれたいと思います。

旧の東区、南区の合併に伴い、住所は 「松屋町住吉」と称していますが、

それ以前のこのあたりは「住吉町」でした。

具足屋町は更に前に消滅しています。その南に位置する「丹波屋町」も

聞いたことがありません。

北の材木町は現存しています。

西にある川は東横堀川で今も残っていますが、長堀は埋め立てられて

今の長堀通りになっています。

その後、東横堀は南へ延び、道頓堀につながります。

末吉橋は辛うじてバスの停留所の名前として残っていて、

数年前までは交差点の名前としても残っていたのですが、現在は

「松屋町」となっています。

長堀を南北に渡す「安綿橋」の面影はありません。

このあたりは上方落語「佐々木裁き」の舞台でした。

主人公の少年は「松屋表町」の住人で、

安綿橋を南に渡ったあたり「住友さんの浜」(大阪では川べりを“はま”とよぶ)よばれた空き地で

遊んでいました。

天下の住友グループは銅山の経営で財を成しましたが、

今でも「住友銅吹所跡」として保全しています。

文化三年彫成 とありますから明治維新より60年ほど前、

そろそろ幕藩体制にほころびが出だしてきたかな、

町人文化が熟成されてきたのかな、という頃でしょうか。

この頃から庶民も喫煙するようになってきた、

と聞いたことがあります。

具足屋町の町名自体もこの頃では過去の遺物だったかも知れません。

その右側に、天明 の年号が記されていますが、当社の社名由来とは

あまり関係ないと昔祖父(当社前会長)から聞きました。

飢饉もあったし、あまりいい時代ではなかったような。

今日は非常にローカルな話になってしまいました。

でも地名はあまり現代の浅知恵でころころ変えるものではないですよね。

往時の人々の歴史を抹消するに等しい。

具足町でなく、具足屋町でした。

ついで、といっては何ですが、地図の現物(写し)もご覧にいれたいと思います。

旧の東区、南区の合併に伴い、住所は 「松屋町住吉」と称していますが、

それ以前のこのあたりは「住吉町」でした。

具足屋町は更に前に消滅しています。その南に位置する「丹波屋町」も

聞いたことがありません。

北の材木町は現存しています。

西にある川は東横堀川で今も残っていますが、長堀は埋め立てられて

今の長堀通りになっています。

その後、東横堀は南へ延び、道頓堀につながります。

末吉橋は辛うじてバスの停留所の名前として残っていて、

数年前までは交差点の名前としても残っていたのですが、現在は

「松屋町」となっています。

長堀を南北に渡す「安綿橋」の面影はありません。

このあたりは上方落語「佐々木裁き」の舞台でした。

主人公の少年は「松屋表町」の住人で、

安綿橋を南に渡ったあたり「住友さんの浜」(大阪では川べりを“はま”とよぶ)よばれた空き地で

遊んでいました。

天下の住友グループは銅山の経営で財を成しましたが、

今でも「住友銅吹所跡」として保全しています。

文化三年彫成 とありますから明治維新より60年ほど前、

そろそろ幕藩体制にほころびが出だしてきたかな、

町人文化が熟成されてきたのかな、という頃でしょうか。

この頃から庶民も喫煙するようになってきた、

と聞いたことがあります。

具足屋町の町名自体もこの頃では過去の遺物だったかも知れません。

その右側に、天明 の年号が記されていますが、当社の社名由来とは

あまり関係ないと昔祖父(当社前会長)から聞きました。

飢饉もあったし、あまりいい時代ではなかったような。

今日は非常にローカルな話になってしまいました。

でも地名はあまり現代の浅知恵でころころ変えるものではないですよね。

往時の人々の歴史を抹消するに等しい。

松屋町は具足町

江戸時代の古い大阪の地図を見たことがあります。

松屋町一帯はその昔、具足町と表示されていました。

その頃から節句人形を販売していたとは思えません。

なのに、具足町。

甲冑の製作、補修を生業にしていた人たちの集団がいたのかもしれません。

数百年の時をへて今、鎧、兜を商いしている。

何か因縁めいたものを感じます。 » 続きを読む

松屋町一帯はその昔、具足町と表示されていました。

その頃から節句人形を販売していたとは思えません。

なのに、具足町。

甲冑の製作、補修を生業にしていた人たちの集団がいたのかもしれません。

数百年の時をへて今、鎧、兜を商いしている。

何か因縁めいたものを感じます。 » 続きを読む

夜、一人でトイレ行かれへん・・・。

最近、世の中が優しくなっています。

僕が夢中になっていた仮面ライダー1号、2号の頃(年代バレバレ)は

単純明快でした。

正義は正義、悪者は悪者。

ライダーが「ええもん」でショッカーは「悪魔の軍団」で「わるもん」。

水戸黄門に代表されるような「勧善懲悪」でなく、

「悪いことをした側にもそれなりの事情があったはずだ」という声も。

ともすれば、被害者より加害者の方が社会的に保護されているのではないか、

と疑念を抱かざるをえないこともままあります。

さて、五月人形、特に鎧をご覧になられたお客様からは

「勇ましい」

「かっこいい」

「美しい」

と我々にとっては嬉しい評価だけでなく、

「こわい」

「こんなんウチにあったらオレ夜トイレに一人で行かれへんわ」

という声もお聞きします。

何か睨みつけてるし・・・・。

そうです。鎧は見た目は怖いものなのです。

実際の武具であった甲冑は、戦場ではハッタリでもよいから自分を強く見せる必要があったことでしょう。

ましてや、存在意義が魔除け、厄除けである彼らお節句の鎧、兜たちにとっては、

お子さんたちに振りかかろうとする災いや厄を睨みつけ退散させる、

そんなパワーがなくてはなりません。

それでも、

子供が見たら泣きだしそう、そう思われる親御さんもいらっしゃるでしょう。

ウチの四歳の息子は張子の虎を見せると逃げ出します。

最初の頃はそうかもしれませんね。

でも、鎧を見ても泣かないようになったらシメたものです。

ひょっとしたら、五月人形との対面は、

お子さんにとって、初めて勇気を出さなければいけない時、なのかも。

男の子の節句物なんてものは、怖くなければ意味がない、僕はそう思っています。

古いTVドラマの話ばかりで恐縮ですが、

「独眼竜政宗」で、幼少の伊達政宗(藤間良太 日本舞踊家 現 藤間勘十郎)が

大滝秀治演ずる虎哉禅師から不動明王が何たるかを説かれ、

「梵天丸もかくありたい」

とつぶやいたシーンを思い出しました。

僕が夢中になっていた仮面ライダー1号、2号の頃(年代バレバレ)は

単純明快でした。

正義は正義、悪者は悪者。

ライダーが「ええもん」でショッカーは「悪魔の軍団」で「わるもん」。

水戸黄門に代表されるような「勧善懲悪」でなく、

「悪いことをした側にもそれなりの事情があったはずだ」という声も。

ともすれば、被害者より加害者の方が社会的に保護されているのではないか、

と疑念を抱かざるをえないこともままあります。

さて、五月人形、特に鎧をご覧になられたお客様からは

「勇ましい」

「かっこいい」

「美しい」

と我々にとっては嬉しい評価だけでなく、

「こわい」

「こんなんウチにあったらオレ夜トイレに一人で行かれへんわ」

という声もお聞きします。

何か睨みつけてるし・・・・。

そうです。鎧は見た目は怖いものなのです。

実際の武具であった甲冑は、戦場ではハッタリでもよいから自分を強く見せる必要があったことでしょう。

ましてや、存在意義が魔除け、厄除けである彼らお節句の鎧、兜たちにとっては、

お子さんたちに振りかかろうとする災いや厄を睨みつけ退散させる、

そんなパワーがなくてはなりません。

それでも、

子供が見たら泣きだしそう、そう思われる親御さんもいらっしゃるでしょう。

ウチの四歳の息子は張子の虎を見せると逃げ出します。

最初の頃はそうかもしれませんね。

でも、鎧を見ても泣かないようになったらシメたものです。

ひょっとしたら、五月人形との対面は、

お子さんにとって、初めて勇気を出さなければいけない時、なのかも。

男の子の節句物なんてものは、怖くなければ意味がない、僕はそう思っています。

古いTVドラマの話ばかりで恐縮ですが、

「独眼竜政宗」で、幼少の伊達政宗(藤間良太 日本舞踊家 現 藤間勘十郎)が

大滝秀治演ずる虎哉禅師から不動明王が何たるかを説かれ、

「梵天丸もかくありたい」

とつぶやいたシーンを思い出しました。

大きい真鯉はお父さん

前々回「四神」について述べました。

それぞれ色と関連していることもお伝えしました。

その4色のほかに自分のいるところ、中央に大地を表す黄が存在します。

この五色も陰陽五行に由来しますが、

鯉のぼりの吹流しにも魔除けとして使われています。

鯉のぼりは男の子が誕生したことを天の神様に知らせるもの、

という説があります。

登龍門の鯉になぞらえたボクが化け物などに食われてしまわないように、と。

その化け物は矢にも弱いらしく、だから矢車を乗せるのだ、と。

昨今ではデザイン性が重視され、色、柄共に様々な吹流しが増えています。

ご家紋やお名前を入れることも珍しくありません。

最近では吹流し、黒、赤、青の四旒(旗や幟は「りゅう」と数えます)を掲げるのが定着していますが、

昔は真鯉(黒)だけだったといいます。

それが、あたかも家族のように緋鯉や青が加わり、

商品によっては緑やオレンジは当然のように設定され(但し量販店向けの商品には設定のないものが多い)、

更には紫やピンク、茶色まで用意されているものもあります。

実際、弟や妹が生まれたから、と単品を追加でご購入される方もいらっしゃいます。

当然ご用意いたします。

難しい話はさておき、カラフルな鯉のぼりが空に泳ぐ姿は美しいですね。

歌にも 大きい真鯉はお父さん、小さい緋鯉は子供たち・・・・。

ここで一つ疑問が。

家族になぞらえるならば、お父さん、お母さんとあって、

主役のボクは一番下で一番小さくなってしまう。

何かかわいそうな。

そこでこんな解釈はいかがでしょう。

真鯉はあくまでボク、将来の姿。

赤は将来のお嫁さん。

青以下はそのお子さんたちで、子孫繁栄を願う。

店頭では延べにして百旒以上の鯉を展示し、素材や織り方の違いなど

実際に手にとってご覧頂けます。

鯉の種類は日本一!を勝手に自負しています。

ご来店、お問合せ等お待ち申し上げております。

お問合せ 06-6761-3877 専務 丹生(にう)迄。

勉強しまっせ!!

それぞれ色と関連していることもお伝えしました。

その4色のほかに自分のいるところ、中央に大地を表す黄が存在します。

この五色も陰陽五行に由来しますが、

鯉のぼりの吹流しにも魔除けとして使われています。

鯉のぼりは男の子が誕生したことを天の神様に知らせるもの、

という説があります。

登龍門の鯉になぞらえたボクが化け物などに食われてしまわないように、と。

その化け物は矢にも弱いらしく、だから矢車を乗せるのだ、と。

昨今ではデザイン性が重視され、色、柄共に様々な吹流しが増えています。

ご家紋やお名前を入れることも珍しくありません。

最近では吹流し、黒、赤、青の四旒(旗や幟は「りゅう」と数えます)を掲げるのが定着していますが、

昔は真鯉(黒)だけだったといいます。

それが、あたかも家族のように緋鯉や青が加わり、

商品によっては緑やオレンジは当然のように設定され(但し量販店向けの商品には設定のないものが多い)、

更には紫やピンク、茶色まで用意されているものもあります。

実際、弟や妹が生まれたから、と単品を追加でご購入される方もいらっしゃいます。

当然ご用意いたします。

難しい話はさておき、カラフルな鯉のぼりが空に泳ぐ姿は美しいですね。

歌にも 大きい真鯉はお父さん、小さい緋鯉は子供たち・・・・。

ここで一つ疑問が。

家族になぞらえるならば、お父さん、お母さんとあって、

主役のボクは一番下で一番小さくなってしまう。

何かかわいそうな。

そこでこんな解釈はいかがでしょう。

真鯉はあくまでボク、将来の姿。

赤は将来のお嫁さん。

青以下はそのお子さんたちで、子孫繁栄を願う。

店頭では延べにして百旒以上の鯉を展示し、素材や織り方の違いなど

実際に手にとってご覧頂けます。

鯉の種類は日本一!を勝手に自負しています。

ご来店、お問合せ等お待ち申し上げております。

お問合せ 06-6761-3877 専務 丹生(にう)迄。

勉強しまっせ!!

青葉の笛

これから書くことは人形選びとはあまり関係がありません。

この時期になると「平家物語」を読み返したくなります。

店内で流している唱歌や童謡にまじり、

「青葉の笛」を耳にすることも多くなりました。

滅びゆく平家の公達を題材にした歌で

一番は 敦盛。

熊谷直実に討たれる年若の敦盛。

直実にしてみれば我が子と同い年くらいの敵を討たねばならない躊躇。

その慙愧。

須磨の平家の陣から聞こえてきていた笛の音の主はこの少年だったのか。

二番は 忠度(ただのり)。

都落ちに際し、歌の師に自らの詠んだ歌集を託す。

討たれる間際まで身に付けていた箙(えびら 矢の入れ物)に結わえた一葉の短冊。

行き暮れて 木の下陰を宿とせば 花や今宵の 主ならまし

お祝いとは全く逆のかなりネガティブな話になってしまいました。

小林秀雄は、平家物語は快活さ、明るさがある、みたいなことを書いていたけど、

やっぱり根底にあるのは無常観かな。

散りゆく桜を潔しと愛でる日本人の美学、美意識に通じるものではあるけど。

節句人形を扱っているからこそか、

こんなことをふと思い出してしまいます。

この時期になると「平家物語」を読み返したくなります。

店内で流している唱歌や童謡にまじり、

「青葉の笛」を耳にすることも多くなりました。

滅びゆく平家の公達を題材にした歌で

一番は 敦盛。

熊谷直実に討たれる年若の敦盛。

直実にしてみれば我が子と同い年くらいの敵を討たねばならない躊躇。

その慙愧。

須磨の平家の陣から聞こえてきていた笛の音の主はこの少年だったのか。

二番は 忠度(ただのり)。

都落ちに際し、歌の師に自らの詠んだ歌集を託す。

討たれる間際まで身に付けていた箙(えびら 矢の入れ物)に結わえた一葉の短冊。

行き暮れて 木の下陰を宿とせば 花や今宵の 主ならまし

お祝いとは全く逆のかなりネガティブな話になってしまいました。

小林秀雄は、平家物語は快活さ、明るさがある、みたいなことを書いていたけど、

やっぱり根底にあるのは無常観かな。

散りゆく桜を潔しと愛でる日本人の美学、美意識に通じるものではあるけど。

節句人形を扱っているからこそか、

こんなことをふと思い出してしまいます。

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン